« « Startseite | « Welt der Pflanzen Welt der Pflanzen

Farnpflanzen

|

Bärlappe und Schachtelhalme gehören zur Familie

Der

Keulenbärlapp, auch Schlangenmoos genannt, findet sich auf sauren Böden

in lichten Wäldern und in Heiden.

Der

Keulenbärlapp, auch Schlangenmoos genannt, findet sich auf sauren Böden

in lichten Wäldern und in Heiden.

Verwandte der Farne sind die Bärlappe - urtümliche Gewächse,

deren Ahnen einst in den Steinkohlenwäldern 40 Meter hohe und fünf

Meter dicke Bäume bildeten. In unseren Regionen sind sie nur mit wenigen

Arten vertreten, just so winzig geworden im Lauf von Jahrmillionen, dass sie

mitunter an große Moose erinnern. Ihre Sprosse kriechen oft meterweit

über den Boden und bilden zahlreiche, bis 30 Zentimeter hohe Ästchen,

die mit zentimeterlangen nadeiförmigen Blättern dicht besetzt sind.

An den Enden der Ästchen bilden sich in den Blattachseln die Sporenbehälter,

bei manchen Arten stehen diese Blättchen in einer Blütenähre

beisammen - die Keulengestalt dieser Erscheinung gab dem Keulenbärlapp

den Namen.

Das Sporenpulver wird im Herbst ausgestäubt. Wenn man eine hinreichend große Menge davon entzündet, so flammt sie explosionsartig ab - diesen Effekt hat man früher genutzt, um auf der Theaterbühne Blitze zu erzeugen. Noch heute wird Bärlappsporenpulver als Zusatz zu Wundpuder verwendet.

Der Sprossende oder Waldbärlapp wächst in sauren Nadelwäldern, vor allem auf humosen, moorigen Böden. Den Keulenbärlapp findet man auf Lichtungen und an Wegrändern. Bei allen Arten dauert die Entwicklung zum sichtbaren Pflänzchen sehr lange. Bis die Spore keimt, vergehen viele Sommer - und nochmals fast anderthalb Jahrzehnte, bis die Pflanze entwickelt ist.

Auch die Schachtelhalme sind, dank gemeinsamer Vorfahren, mit den Farnen verwandt. Eine einzige Gattung (mit weltweit nur 32 Arten) hat es vermocht, sich in unsere Zeit hinüber zu retten. Die größte heimische Art, der an sickerfeuchten und quelligen Stellen wachsende Riesenschachtelhalm, erreicht weit über einen Meter Höhe, nimmt sich aber gegenüber den Urahnen in den Steinkohlenwäldern wie ein Zwerg aus.

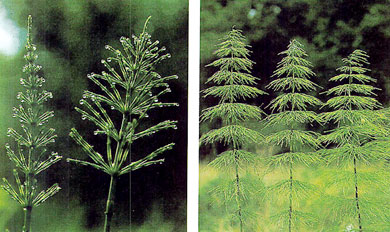

Die Stängel von Schachtelhalmen (links) setzen sich aus röhrigen Gliedern zusammen, die wie Schachteln aneinandergereiht sind. Waldschachtelhalme (rechts) sehen ein wenig wie kleine Tannenbäume aus.

Sein eigenartiger Aufbau aus einzelnen röhrigen Gliedern, die durch Knoten unterbrochen werden, und die quirlig angeordneten Seitenäste machen den Schachtelhalm zu einer unverwechselbaren Pflanze. An den Knoten sitzt jeweils eine kleine Hülle, kronenartig geformt aus teilweise verwachsenen schuppigen Blättchen, zwischen denen die Äste abzweigen. Unmittelbar über den Knoten - dort, wo sie in der Hülle der Schuppenblätter sitzen - brechen die Glieder leicht ab, respektive, man kann sie bequem aus der Hülle herausziehen. Die ganze Pflanze erscheint wie ineinandergeschachtelt - woher sie also ihren Namen hat, liegt auf der Hand.

« Zurück: Sporenträger im Wald